【供養・葬儀】終活で選ぶ供養方法|永代供養のメリットと注意点を解説

はじめに:お墓に代わる新しい供養のかたち

近年、終活という言葉が広まり、多くの人が自分自身の最期について真剣に考えるようになってきました。

中でも「供養の方法」をどうするかは、終活の中でも重要なテーマのひとつです。特に、子どもがいなかったり、遠方に住んでいたりする場合、「お墓を建てても誰が守ってくれるのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

そんな中で注目を集めているのが「永代供養」という新しい供養のかたちです。

永代供養とは、寺院や霊園が遺族に代わって、永続的または一定期間にわたって遺骨を供養・管理してくれる方法です。継承者の有無に関係なく、安心して供養を任せられる点が大きな魅力となっています。

本記事では、永代供養の仕組みや利点、選ぶ際の注意点、そして他の供養方法との違いについて、詳しく解説していきます。

永代供養とは?終活に適した供養方法

永代供養とは、遺骨を寺院や霊園などの管理者が責任を持って供養・管理してくれる方法です。

通常のお墓の場合、墓守や掃除、供花などの管理は遺族が行う必要がありますが、永代供養ではその必要がありません。

すべてを施設側に任せられるため、後継者がいない人や、お墓を管理できる親族がいない人にとって、非常に心強い選択肢です。

永代供養は、必ずしも「永遠に供養される」という意味ではなく、多くの場合は一定期間(たとえば33回忌や50回忌)までは個別に供養され、その後に他の方の遺骨と一緒に「合祀(ごうし)」されるスタイルが一般的です。

納骨の形式もさまざまで、仏壇型の納骨堂、ロッカー型のスペース、屋外型の合同墓など、希望や予算に合わせた選択が可能です。

また、宗教や宗派に合わせた供養スタイルもあり、仏教だけでなくキリスト教や無宗教にも対応する施設も増えています。

選択肢が広がっている今、自分のライフスタイルや価値観に合った供養方法を選べる時代になったといえるでしょう。

永代供養のメリットとは?

永代供養には、多くのメリットがあります。まず第一に挙げられるのは、「後継者がいなくても安心して供養してもらえる」という点です。

従来の墓地管理では、家族や子どもが掃除や管理、法要などを引き継ぐことが前提でした。

しかし、現代では子どもが遠方に住んでいたり、結婚して姓が変わっていたり、そもそも子どもがいないというケースも多く見られます。そのような場合でも、永代供養なら自分の死後の心配をせずに済みます。

次に、経済的な負担が少ないことも魅力です。お墓を建てる場合、墓石代・土地代・管理費などで100万〜200万円以上かかるのが一般的ですが、永代供養なら10万〜50万円程度の一括費用で済むことも多く、年会費や維持費が不要なプランもあります。

費用を抑えつつ、丁寧な供養が受けられるのは大きなメリットです。

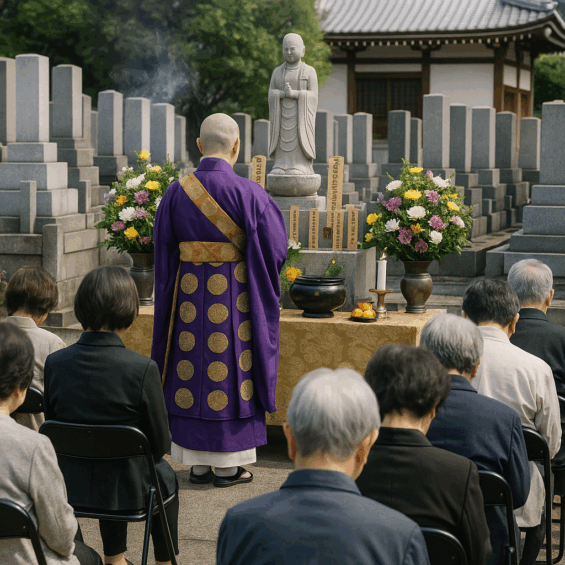

また、寺院や霊園が年忌法要や供養を定期的に行ってくれるので、遺族が無理なく供養を継続できる点も安心材料となります。

たとえば、春秋のお彼岸やお盆に合同供養を実施する施設が多く、都合が合えば遺族も参列することが可能です。忙しい家族にとってもありがたい仕組みといえるでしょう。

永代供養の種類とそれぞれの特徴

永代供養にはさまざまな形式があり、それぞれに特徴と費用感、納骨方法が異なります。

主な形式としては、「個別納骨タイプ」と「合同墓(合祀墓)タイプ」があります。

個別納骨タイプは、一定期間(たとえば三十三回忌まで)個人ごとの納骨スペースに安置されるスタイルで、家族が訪問しやすく、名前や戒名が記されたプレートが付くことが多いです。将来的に合祀されることもありますが、それまでは個人を尊重した形で供養が行われます。

施設によっては、永続的に個別管理してくれるタイプもあり、プライバシーや尊厳を重視したい人に向いています。

一方、合同墓や合祀墓は、複数の遺骨をひとつの場所にまとめて埋葬する形式で、費用が大幅に抑えられるのが特徴です。

数万円から利用できる場合もあり、無記名での納骨も可能です。

ただし、遺骨は他の方と混ざるため、個別のスペースはなく、将来的に遺骨を取り出すことはできません。

費用を抑えたい、特別な信仰がない、個人の遺骨管理にこだわらない方に適しています。

永代供養を選ぶときの注意点

永代供養には多くの利点がありますが、事前にしっかりと確認しておきたい注意点も存在します。

もっとも重要なのは、合祀された後は原則として遺骨を取り出すことができないという点です。

たとえば、「将来お墓を建て直すかもしれない」「親族が思い直して他の場所に移したい」といった希望があっても、一度合祀されてしまうとそれが叶わなくなるのです。

そのため、契約前には合祀のタイミングや方式を必ず確認しましょう。個別納骨の期間が何年あるのか、どのような形で合祀されるのか、費用には何が含まれているのかなど、細かい点を明確にしておくことが大切です。

また、供養の内容は施設ごとに異なります。ある寺院では年に1回だけ合同法要を行うのに対し、他では年3回行う場合もあります。

供養祭の日程、供養の様式、遺族の参加可否などをチェックし、自分や家族が納得できる内容であるかを見極めましょう。

加えて、施設の立地やアクセスも重要です。遠方すぎるとお参りが難しくなるため、できれば見学に行き、施設の雰囲気や職員の対応も含めて確認することをおすすめします。

永代供養と他の供養方法との比較

終活においては、永代供養以外にもさまざまな供養方法が存在します。

それぞれの特徴や向き不向きを理解したうえで、自分に合った供養方法を選ぶことが大切です。

たとえば、一般墓は家族や子孫に継承されていく伝統的な方法で、個人や家族の名前が明記されるため、家系のつながりを重視する人に向いています。

しかし、費用も高く、維持や管理に手間がかかります。

一方、自然葬(散骨)や樹木葬などは、「自然に還る」ことを重視する人に人気が高まっています。

費用も抑えられますが、散骨には地域や法律上の制限があり、親族間での理解が必要です。樹木葬は自然豊かな場所に遺骨を埋葬するスタイルで、近年は墓石代わりに記念樹を植えるスタイルが注目されています。

永代供養は、こうした方法の中間的な位置にあるといえるでしょう。

伝統的な供養の要素を持ちつつも、管理の手間や後継者の問題をクリアにした柔軟な供養方法として、現代にマッチした選択肢なのです。

まとめ:永代供養は現代社会に合った安心の供養方法

永代供養は、変化する家族構成やライフスタイルに適応した、今の時代にふさわしい供養の方法です。

後継者がいない、費用を抑えたい、お墓を守る人がいない――そんな悩みを抱える方にとって、永代供養は非常に有力な選択肢となります。

とはいえ、合祀のタイミングや供養スタイル、施設ごとの運営方針など、確認すべき点も多くあります。

自分の希望や価値観に合った供養を実現するためには、事前にしっかりと調べ、家族ともよく相談することが大切です。

「自分らしい最期」を迎えるための終活。その一歩として、永代供養を選ぶことは、あなた自身にも、残される家族にとっても大きな安心につながるでしょう。