【デジタル終活】終活で見直したいデジタル遺品5選!今からできる準備とは

デジタル遺品の時代がやってきた

スマートフォンやパソコンが私たちの暮らしに欠かせない存在となった今、終活においても「デジタル遺品」の整理は見逃せない重要なテーマです。

写真やメッセージ、メール、ネット銀行の口座、SNSのアカウントなど、かつては紙や現物で管理していた情報が、すべてデジタル上に存在しています。

これらの情報は、亡くなったあともネット上に残り続け、遺族が処理に困るケースが増えています。

「ログイン方法が分からず資産が凍結された」

「故人のSNSが乗っ取られた」

「サブスクが数年間放置され料金が発生し続けた」

といったトラブルも実際に起きています。

この記事では、終活で特に注意したい「デジタル遺品」を5つ厳選して紹介し、今からできる具体的な対策をわかりやすく解説します。

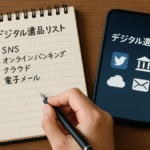

デジタル遺品とは?現代ならではの新しい遺品のかたち

デジタル遺品とは、スマートフォンやパソコン、クラウドなどに保存されているデータのことです。

形が見えない遺品とも言えますが、思い出や財産、契約内容など、重要な情報が数多く含まれています。

従来の遺品と異なり、デジタル遺品は以下のような特徴を持ちます。

-

ロックやパスワードがかかっていると第三者がアクセスできない

-

通知がこない限り契約や利用状況が把握できない

-

情報が分散していて全体像を把握しにくい

そのため、早めの対策が必要です。

「自分はまだ若いから」と思わず、今から少しずつでも始めることが大切です。

スマホやパソコンのロック情報を家族に伝える

まず最初に取り組むべきは、スマートフォンやパソコンのロック情報の管理です。

これらの端末は、多くの人にとって「生活の鍵」と言える存在であり、写真、通帳、メモ、SNSなどがすべてこの中に保存されています。

遺された家族がこれらの端末にアクセスできないと、必要な情報が取り出せず困ってしまいます。

特にスマホのロック解除ができない場合、解除方法が見つからない限り、中身を確認することすらできません。

準備しておきたい項目は以下の通り。

-

スマートフォンのロック番号(暗証番号やパターン)

-

パソコンのログインパスワード

-

指紋や顔認証など、生体認証を設定している場合の代替手段

これらを紙に書いてエンディングノートに残す、または家族に信頼して託しておくなどの対策が効果的です。

ネット銀行や証券口座のID・パスワード管理

ネット銀行や証券口座は、従来の通帳や印鑑が不要なため便利ですが、紙の記録がないために死後に家族が存在に気付けないリスクがあります。

自分の口座がどの銀行にあるのか、どんな金融商品を使っているのか、ログイン情報と合わせて整理しておくことが重要です。

以下の項目を一覧にしておくと、家族もスムーズに手続きが可能です。

-

銀行名・証券会社名

-

ログインIDとパスワード(※パスワードは別途保管が望ましい)

-

利用している金融サービス(例:楽天銀行、SBI証券など)

-

毎月の引き落としがある口座の詳細

紙のエンディングノートやクラウド保存でも構いませんが、必ず保管場所と閲覧のタイミングを家族と共有しておきましょう。

SNSやメールアカウントの管理と指示

X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、GmailやYahoo!メールなど、SNSやメールアカウントは現代人にとって欠かせないコミュニケーション手段です。

亡くなった後もアカウントが残っていることで、第三者に乗っ取られてしまったり、詐欺に悪用されたりするケースも報告されています。

そのため、以下の情報をまとめておくと安心です。

-

利用しているSNS・メールサービス名

-

ログインに使用しているIDや登録メールアドレス

-

アカウント削除を希望するかどうか

-

継続管理してほしいアカウントの指定(例:思い出のアルバムとして残したいInstagram)

特にSNSは、本人が亡くなってからもアカウントが「生き続ける」ため、意思表示を残しておくことが重要です。

オンラインストレージやクラウドデータの整理

GoogleフォトやiCloud、Dropboxなど、写真や書類の保存先がクラウドにある場合、パソコンやスマホの中身だけでは遺された情報の全体像を把握できません。

大切な思い出の写真や動画、仕事の資料などを消失させないためにも、事前の整理と共有が不可欠です。

以下の準備をおすすめします。

-

利用しているクラウドサービス名

-

ログインID・パスワード

-

重要なフォルダやファイルの名前、内容

-

保存期間や契約プランの有無(容量制限ありのサービスに注意)

クラウドの内容は、思いがけないトラブルの原因にもなります。家族にとっても「何を残すべきか」「何を消してよいのか」が分かるよう、整理をしておきましょう。

有料契約・サブスクリプションの一覧化

音楽配信サービス、動画配信サービス、クラウドストレージ、アプリ課金など、定期的に料金が発生する「サブスク契約」は、意外と見落とされがちです。

本人が亡くなってからも自動で引き落としが続く場合があり、残された家族にとっては不要な出費となるリスクがあります。

事前に一覧表にしておくべき項目は次の通りです。

-

契約中のサービス名(例:Netflix、Spotify、Dropboxなど)

-

月額料金や支払先のクレジットカード情報

-

解約を希望するか、継続希望かの意思表示

-

契約更新日・自動更新の有無

これらは「毎月の支出リスト」としてまとめておくと、金銭的な整理にもつながり、終活全体にも役立ちます。

デジタル遺品の整理を進めるためにできること

ここまでに紹介した5つのポイントを実行するために、具体的な管理方法を持っておくことが重要です。

特におすすめなのが「エンディングノートの活用」と「信頼できる人との共有」です。

紙のエンディングノートには、以下のようなメリットがあります。

-

手軽に記入できて電源不要

-

自分の言葉で意思表示ができる

-

内容が物理的に残るため家族が見つけやすい

一方で、デジタル保存には検索性やコピーのしやすさ、アクセス性の良さがあります。

どちらか一方に偏るのではなく、併用することがベストです。

また、「デジタル後見人」として、特定の家族や信頼できる友人に情報を伝えておくことで、死後のトラブルを未然に防げます。

まとめ:今からできるデジタル終活を始めよう

デジタル遺品は、気付かないうちに私たちの生活の大部分を占めています。

スマートフォン、銀行口座、SNS、クラウド写真、サブスクリプションなど、多くの情報が目に見えない形で存在しており、それらを適切に管理しておくことが現代の終活には必要不可欠です。

今日からでもできる一歩として、

-

スマホの暗証番号を紙に書く

-

契約しているネットサービスを一覧にする

-

エンディングノートを始めてみる

など、小さなことからスタートしてみてください。

「もしも」に備えることは、「いまを大切に生きる」ことにもつながります。