【デジタル終活】終活としてのデジタル遺品対策|3ステップでできるわかりやすい準備ガイド

はじめに|なぜ「デジタル遺品」の準備が必要なのか?

スマートフォンやパソコンの普及によって、私たちの暮らしには多くの「デジタル情報」が存在しています。

ネットショッピングの履歴や写真、SNS、銀行のオンライン口座など、すべてがインターネット上に残る情報です。

これらは、亡くなった後に「デジタル遺品」として遺されることになります。

紙の通帳やアルバムのように目に見える形では残らないため、本人以外には存在さえ気づかれないことも少なくありません。

こうしたデジタル遺品の整理を怠ると、以下のような問題が起こり得ます。

-

有料契約が自動更新され続ける

-

ネット銀行の資産が凍結されたままになる

-

SNSのアカウントが放置され、悪用される

-

大切な思い出の写真が失われる

こうした事態を避けるために、生きているうちからデジタル遺品を整理する=デジタル終活が注目されています。

本記事では、誰でも始められる簡単な3ステップで、デジタル遺品の終活について詳しくご紹介いたします。

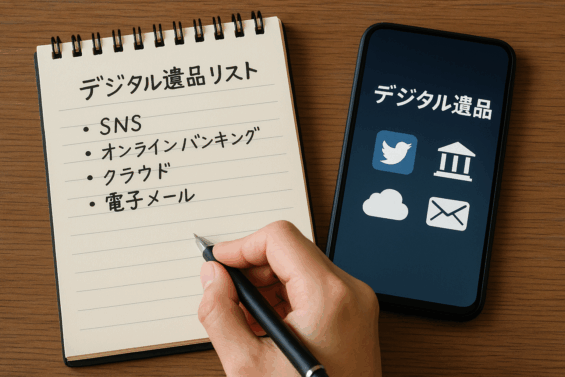

ステップ1|デジタル遺品を棚卸しする

まずは「自分が何を持っているか」を知ることが大切です

デジタル遺品の整理は、まず「何があるのか」をリストアップすることから始まります。

本人しか知らないデータやアカウントは、遺族には把握しきれません。そこでまず、自分が使っているデジタルサービスやデバイスを1つずつ確認していきましょう。

棚卸しすべき主なもの

-

スマートフォン・パソコン・タブレット

-

保存されている写真、連絡先、メモ帳など

-

-

SNSアカウント

-

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINEなど

-

-

ネットサービスのアカウント

-

Amazon、楽天、サブスク、動画配信サービス

-

-

金融関係

-

ネット銀行、ネット証券、仮想通貨取引所

-

-

クラウドストレージ

-

Google Drive、Dropbox、iCloudなど

-

棚卸しを簡単に行うコツ

-

ノートに手書きでまとめる

-

シンプルで、誰でもすぐに始められます。

-

-

エンディングノートを使う

-

市販のものや自治体の無料配布版もあります。

-

-

チェックリストで項目を分ける

-

「SNS」「金融」「写真」など、分類するとわかりやすくなります。

-

見える化することで、自分でも把握しやすくなり、家族への引き継ぎも簡単になります。

ステップ2|アカウントとパスワードを整理する

整理しないと遺族がログインできずに困ります

せっかく棚卸ししても、パスワードがわからなければアクセスできません。現在の多くのサービスはセキュリティが厳しく、家族であっても簡単にはログインできないようになっています。

特にスマートフォンのロック解除や二段階認証がかかっている場合、解除するのに多大な時間や費用がかかるケースもあります。

パスワードの整理方法

-

一覧表を作成する

-

サービス名/ID/パスワードを表にして記録

-

-

紙に書いて保管する

-

アナログですが、デジタルのパスワード管理が不安な人には最適です

-

-

パスワード管理アプリを活用する

-

1つのマスターパスワードで多数の情報を管理できます(例:1Password、Bitwardenなど)

-

注意すべきポイント

-

定期的に更新すること

-

サービスの統合や終了、パスワード変更に備えて見直しをしましょう

-

-

信頼できる人に伝えること

-

一人で管理していても、他の人が知らなければ意味がありません

-

整理の目的は「他人に渡すこと」ではなく、「必要なときに安全に伝える準備」です。

ステップ3|信頼できる人に伝えておく

情報を伝えていないと、残された人が手続きできません

デジタル遺品の棚卸しと整理が終わったら、最後に「誰に」「どうやって」その情報を伝えるかを決めましょう。

最も多い失敗例は、まとめたノートやパスワード一覧が家族に知られておらず、誰にも見つけてもらえなかったというケースです。これでは、せっかく準備しても無意味になってしまいます。

伝える方法いろいろ

-

直接家族に話しておく

-

伝えるべき相手は「信頼できる一人」に絞るのが安心です

-

-

保管場所だけ伝えておく

-

たとえば「この引き出しにノートがある」とだけ伝える形

-

-

遺言や公正証書に記載する

-

法的にも有効な手段で、トラブル予防にもなります

-

デジタル信託や専門家の活用も

近年は、「デジタル遺品信託」という形で専門家に管理を委託するサービスも登場しています。

信託銀行や弁護士が管理することで、より安全に情報を家族に引き継ぐことが可能です。

よくある質問(Q&A)

Q:SNSは放置しても大丈夫ですか?

A:放置しておくと、悪意ある第三者による乗っ取りや成りすましに悪用されることがあります。できれば、生前に削除や凍結依頼をするか、家族にアカウントの削除依頼の方法を伝えておきましょう。

Q:スマホのロック解除は家族でもできる?

A:基本的にはできません。AppleやGoogleは本人以外からのロック解除には非常に厳しい姿勢を取っています。生前に指紋認証やパスコードの共有があると、いざという時に役立ちます。

Q:どこまで情報を家族に教えておくべき?

A:全てを伝える必要はありませんが、特に大切なアカウントや資産に関わる情報だけでも伝えておくことをおすすめします。

まとめ|大切な人のために、今すぐできる準備を

デジタル遺品は、気づかれなければ永遠に取り出すことができません。そしてそれが、大切な家族の手間や感情的な負担につながることもあります。

今から以下の3つのステップを行うことで、家族の「ありがとう」につながる終活が始められます。

-

ステップ1:棚卸しする(何を持っているか整理)

-

ステップ2:アカウントとパスワードを管理する

-

ステップ3:信頼できる人に伝える

難しい知識は不要です。まずは手元のスマートフォンや使っているサービスを「書き出す」ことから始めてみましょう。