【終活とお金】終活における生命保険活用の秘訣|相続税を軽減する方法を解説

人生の最終章を安心して迎えるためには、しっかりとした準備が大切です。

中でも「相続税」や「遺産の分け方」といったお金に関わる問題は、家族間のトラブルを招くこともあるため、早めの対策が求められます。

この記事では、終活の一環として「生命保険」を上手に活用し、相続税を軽減するための具体的な方法をわかりやすく解説していきます。

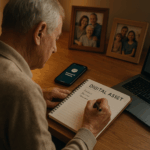

終活と生命保険の関係とは?

終活とは、人生の終わりに向けて身の回りのことを整理し、自分の意志を明確にしておく活動のことです。主に以下のような内容が含まれます。

-

財産や遺言の整理

-

医療・介護に関する希望の明確化

-

お墓や葬儀の準備

-

家族へのメッセージの準備 など

この中でも「財産整理」や「相続対策」は非常に重要です。特に、現金ではなく不動産や株などで財産を持っている場合、相続時に「相続税の納付」が難しくなるケースもあります。そういったときに役立つのが、生命保険です。

生命保険には、受け取る人(受取人)を自分で決めることができたり、税金の優遇措置があったりと、終活にぴったりの特徴があります。終活と生命保険は、実はとても相性の良い組み合わせなのです。

非課税枠の活用で相続税を減らす方法

生命保険には「相続税の非課税枠」という特別なルールがあります。これは、「法定相続人の人数 × 500万円」までは、生命保険金が相続税の対象にならないという制度です。

たとえば、法定相続人が3人いる場合は「500万円 × 3人 = 1,500万円」までの保険金は非課税になります。つまり、1,500万円までは相続税がかからないということです。

これは非常に大きなメリットで、現金や不動産で1,500万円を持っているよりも、生命保険で受け取った方が税金面で有利になります。

非課税枠の活用ポイント

-

相続税対策には「保険金の額」を計画的に設定する

-

法定相続人の数を把握しておく(例:配偶者、子ども)

-

被保険者が亡くなる前に契約者・受取人を明確に

保険の種類や契約内容によっては、この非課税枠が適用されない場合もあります。事前に保険会社や税理士に相談することで、確実な対策が可能となります。

指定受取人制度を使ってスムーズな相続を実現

生命保険の大きな特徴のひとつが「指定受取人制度」です。

これは、契約者があらかじめ保険金を誰に渡すかを決めておける制度で、以下のようなメリットがあります。

-

遺産分割協議が不要になる

-

保険金が速やかに受け取れる

-

特定の家族に資産を集中させることができる

たとえば、長男に事業を継がせるため、生命保険金の受取人を長男に設定しておけば、他の兄弟とのトラブルを避けやすくなります。

また、保険金は「受取人の固有財産」として扱われるため、遺産全体の取り分に影響されません。

指定受取人を決める際の注意点

-

受取人を複数にする場合は割合も決めておく

-

受取人が変更された場合、最新の契約書を確認する

-

家族間で事前に話し合いをしておくと安心

円満な相続のためには、誰に何を残すのかを明確にしておくことが大切です。

納税資金の準備にも生命保険が有効

相続税は、被相続人が亡くなってから原則10ヶ月以内に現金で納めなければなりません。

しかし、遺産のほとんどが不動産や株式である場合、すぐに現金を用意するのが難しいという問題があります。

そこで活躍するのが生命保険です。契約者が亡くなった後、生命保険金は比較的早く支払われるため、相続税の納付資金として非常に有効です。

生命保険で納税資金を準備するメリット

-

現金が手元になくてもスムーズに納税可能

-

不動産や株式を無理に売却しなくて済む

-

税務署とのトラブルを防ぎやすい

納税に困ると、相続した不動産を急いで売却せざるを得なくなったり、相続放棄せざるを得なくなったりすることもあります。そうならないためにも、保険を活用した現金の確保が重要です。

まとめ:生命保険で安心の終活を実現しよう

終活において、生命保険はとても心強い味方になります。

特に、以下の3つの対策を講じておくことで、家族に負担をかけず、円満な相続が実現できます。

-

相続税の非課税枠を利用する

-

指定受取人制度でスムーズな資産分配を実現

-

保険金で納税資金を事前に準備しておく

家族への思いやりとして、今からできる終活を始めてみませんか?生命保険の活用は、難しいようで実はとてもシンプルです。

まずは信頼できる保険会社や専門家に相談して、自分に合ったプランを見つけましょう。